(1) Oktōīchos – die 8 Tonarten und ihre „Bauhüttengeheimnisse“[2]

Um die Grundlagen kennenzulernen, aus denen heraus auch Texte ohne musikalische Überlieferung in Musik gefaßt werden können, sind elementare Kenntnisse der Tonarten gefragt. Ich ordne sie daher einer ersten Stufe zu, auf der bereits generative Fähigkeiten zur Formbildung erlernt werden. Denn die Kenntnis der Tonarten erlaubt die Gestaltung eines Textes durch Centonisation (melodische Bögen, die nach dem Modell z.B. von modalen Ansingformeln oder von Psalmformeln gebildet werden), wobei die syntaktische Struktur des Textes im Gesang durch „offene“ und „geschlossene Kadenzformeln“ wiedergegeben wird. Zu den Formeln gehören dabei auch mikrotonale Verschiebungen (dieses), bei denen einzelnen Tonstufen von den Zieltönen der Kadenzen angezogen werden.

In der neueren Forschung wird das System von acht diatonischen Kirchentonarten als Oktōīchos bezeichnet, denn īchos („Klang“) ist die griechische Bezeichnung einer Tonart und wird auch in den christlichen Traditionen Syriens verwendet.[3] Der gemeinsame historische Hintergrund ist die Periode des Bilderstreits (Eikōnoklasmos), die Ende des 8. Jahrhunderts zu Konzilsbeschlüssen führte, die sowohl lateinische wie griechische Traditionen, wie sie sich regional ausgeprägt hatten, einer grundsätzlichen Reform unterwarfen. Diese Reform bewirkte sowohl für die Ost- wie für die Westkirche eine Konsolidierung der Orthodoxie, bei der alle Klöster einer einheitlichen Regel unterstellt und die Gesänge nach einem Tonartensystem aufgefaßt wurden, das sich am monastischen Vorbild einer regionalen Tradition nahe Jerusalem orientierte. In der griechisch-orthodoxen Auffassung steht daher Iōannīs von Damaskus, ein Mönch und Hymnendichter aus dem Kloster des Heiligen Sabas bei Jerusalem, am Anfang eines orthodoxen Geschichtsbildes, das erst im 8. Jahrhundert mit dieser Reform beginnt, obwohl andere regionale Traditionen und ihre Tonartensysteme älter waren. Den Melos der Tonarten erlernt man durch die Gesänge aus den Iōannīs zugeschriebenen Büchern Eirmologion und Oktōīchos, die mit ihren 8 Teilen jeden Gesang genau einer bestimmten Tonart zuordnen. Das lateinische Gegenstück dieses orthodoxen Geschichtsbildes ist der „gregorianische Choral“ und die karolingische Reform, die als Quellen neben den Neumenhandschriften Tonare hinterlassen haben, mit deren Hilfe einem offensichtlich neuen Repertoire an Gesängen im Nachhinein und durch theoretische Analyse eine Tonart zugeordnet wird.

Trotz der Orientierung an einem 8 Tonarten-System unterscheiden sich die Systeme beider Reformen grundsätzlich, was vor allem auf die Kreativität der karolingischen Theoretiker zurückzuführen ist.

Das gemeinsame Vorbild scheint die monastische Liturgie von Jerusalem gewesen zu sein, deren Tonartensystem durch den Agiopolitīs überliefert wird. Der Agiopolitīs ist ein Traktat, der Iōannīs von Damaskus zugeschrieben wird und einen heute nur wenig erhaltenen Handschriftentypus einleitete, der nur bis in das 9. Jahrhundert überliefert wird: das Tropologion.[4] Der Traktat lehrt ein System von 8 diatonischen Tonarten und zwei „Zerstörern“ (griech. phthorai), die für Übergänge in das chromatische und enharmonische Tongeschlecht gebraucht werden. Dieser Traktat, der nur in einer späten Kopie aus dem 14. Jahrhundert erhalten ist, bleibt als „System des Agiopolitīs“ auch Bezugspunkt der späteren griechischen Traktate. Die griechischen Traktate verbindet, daß ihre theoretische Erörterungen sich mehr mit den Beziehungen zwischen den Tonarten beschäftigen als mit dem spezifischen Melos einer Tonart, da stichirarische und solistische Gesänge (Psaltikon, Akolouthiai) im Melos zwischen den Tonarten wechseln, die durch mediale Signaturen mitten in der Notation angezeigt werden. Authentische (kyrioi īchoi) und plagale (plagioi īchoi) Tonarten benutzen den gleichen Tonraum, aber nicht die gleiche Finalis.

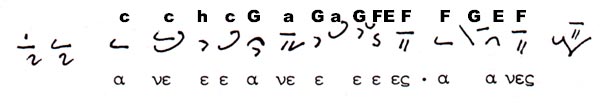

Ein byzantinisches Beispiel: Die Ansingformel des dritten kyrios īchos (īchos tritos) wird bis zum Punkt (kolon) gesungen, wobei der Schluß der Formel, der wieder zum Anfangston führen würde (vergl. hierzu die übliche Formel), ausgelassen wird. Hierdurch finden die Sänger den Ort des dritten plagios īchos (īchos varys), indem sie dessen Ansingformel einfach anhängen:

1: Finden des Plagios im Tritos

Der īchos tritos könnte auch in der Oktavgattung zwischen B fa und b fa errichtet werden, „Schlußton“ (Finalis) des Kyrios ist dann F fa, des Plagios dazu B fa, und beide Finales bilden zwischen sich die „dritte Art der Quinte“ als Tonraum. Als Vorbild des jeweiligen Melos gelten die melodischen Modelle im Eirmologion und im Oktōīchos, wo die Gesänge eindeutig einer der acht Tonarten zugeordnet werden. In anderen Gesängen dagegen sind nicht nur Wechsel zwischen den Tonarten, sondern auch Transpositionen des Tonsystems überliefert – eine Praxis, die bereits in der antiken griechischen Musiktheorie unter dem Stichwort metavolī kata tonon überliefert wird und ihre Tropenlehre erst verständlich macht.

Der Oktōīchos aus der Jerusalemer Tradition des Agiopolitīs wird auch in den karolingischen Tonaren aufgegriffen, aber in einer sehr eigenwilligen Neufassung: Die 8 diatonischen Tonarten werden nur auf vier Finales D re, E mi, F fa, G sol errichtet werden. Authentische und plagale Tonarten haben hierdurch die gleiche Finalis aber nicht den gleichen Tonraum.[5]

Ein karolingisches Beispiel: Alle Tonarten des Tritus haben die Finalis auf F fa ut, der Tonraum liegt zwischen F fa und f fa im Autentus und zwischen C ut und c ut im Plagalis. Die Tonare, insofern sie mit theoretischen Erörterungen versehen sind, bemühen sich um eine eindeutige Zuordnung jedes Gesanges zu einer der acht Tonarten, was nicht immer leicht fällt. Wechsel in andere Tongeschlechter und Transpositionen des Tonsystems innerhalb eines Gesanges sind nicht vorgesehen. Abweichend hiervon wird die Praxis der Gallier beschrieben, die zumindest die Wechsel in andere Tongeschlechter kennt.

Anmerkungen

2 |

In der Beurteilung dieser Arbeit gebrauchte Christian Kaden die Wendung „Bauhüttengeheimnisse der philologischen Innung“, die mir so gefällt, daß ich sie hier aufgreifen möchte, um von der „Kantoreninnung“ zu sprechen. |

3 |

P. Jeffery: The Earliest Oktōēchoi – The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginning of Modal Ordering, in: Ders. (Hg.): Study of Medieval Chant, Paths and Bridges, East and West, in honour of Kenneth Levy, Cambridge 2001; S. 147-209. Siehe auch seinen Artikel „Oktōēchos“ in NGR 2. |

4 |

J. Raasted: The Hagiopolites: A Byzantine Treatise on Musical Theory, in: CIMAGL 45, Kopenhagen 1983. G. Wolfram & C. Hannick: Die Erotapokriseis des Pseudo-Johannes Damaskenos, in: MMB, Reihe: CSRM 5, Wien 1997. P. Jeffery: The Earliest Oktōēchoi, in: Gedenkschrift für Kenneth Levy, Cambridge 2001; S. 185-196. |

5 |

Der Zusammenhang zwischen dem Labyrinth und der antiken Tropenlehre wird zu Beginn des 2. Kapitels behandelt. |